Берёзы с глазами и мармеладные мишки: в Воронеже открылась выставка наивного искусства

Дом архитектора стал с каких-то пор одной из немногих площадок в Воронеже, где рады творцам, склонным к эксперименту. Среди них вряд ли встретишь бунтарей и ниспровергателей. Но вызывает симпатию стремление искать свой язык (или хотя бы личные оттенки допустимого в 2025 году), преодолевать шаблоны так называемого «традиционного искусства», да хотя бы и просто озадачить почтенную публику. Свои «пять минут славы» могут получить здесь и дебютанты, порой весьма юные. Так, в феврале участники детской студии архитектуры и дизайна «Ступени», пофантазировав на тему «Главный герой», показали портреты воображаемых (хотя порой реальных) людей и город своей мечты.

И вот – новая коллективная выставка (0+). Её кураторами выступили Вероника Федорова и Ника Колесникова. Пятнадцать взрослых художников, плюс ещё с десяток детей, предложили свои версии так называемого «примитивного искусства».

Работает выставка до 25 мая. Посетителям Дома архитектора в её рамках обещаны лекция и мастер-класс. Назвали проект «Нога и берёза». В 1912 году звучало бы, наверное, эпатирующе. Примерно как «Ослиный хвост» или «Бубновый валет». Сейчас – скорее (само)иронично.

Прогуливаясь под приятную музыку среди экспонатов, я вспомнил одно из событий VIII Платоновского фестиваля. В июне 2018 года в зале на улице Кирова открылась большая выставка «НАИВ…НО: Пиросмани и компания». Воронежцам предложили тогда знакомство с творчеством примитивистов-самоучек и результатом их влияния на художников «профессиональных». Творения Нико Пиросмани (кстати, открытого грузинскими футуристами) и отечественных наивных живописцев разных лет оказались в соседстве с картинами Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина, Владимира Татлина. Наверное, кто-то из участников «Ноги и берёзы» ту выставку не пропустил. И, возможно, вспоминал свои ощущения, начиная творческий диалог с давно умершими художниками.

Обе темы, вынесенные в название, на выставке вполне раскрыты. Берёза для одной из работ Ольги Салковской стала материалом. Неподалёку можно увидеть другой экспонат: забавный муляж дерева с надписью «Обними меня».

Многие гости действительно обнимают берёзу и фотографируются с ней. Отходят от неё неизменно с улыбкой.

Художница Кристина Маронье изобразила берёзы с глазами. А первых посетителей вернисажа ещё и угощали берёзовым соком.

Да, чего не отнять у собранного в зале, так это «приятного послевкусия». Участники проекта неизменно добродушны к аудитории и совсем не ставят цели вас расстроить.

Кажется, только автор картины «Мосты горят, и я сгораю вместе с ними» Вадим Золотарёв да кто-то из юных авторов деликатно напоминают: мир не совсем «розовый и пушистый». Свой рисунок 14-летняя Арина Морозова назвала «Человек с тревожными мыслями» – и, конечно, хочется вообразить, как её персонаж ночью оживает, снимает маску, ходит по выставке… И вот уже смеётся, делает селфи, обнимает берёзу, как обычные люди.

Да, кому-то всё-таки тревожно. Зато неплохо себя чувствуют похожие на лемуров обитатели «Сумасшедшего обезьянника» 11-летней Ульяны Новиковой. Но не будем завидовать.

Порой в работах заметен элемент некоей созерцательности, внимательного всматривания в мелочи. Автор композиции «Потенциал» Ольга Толкачёва предлагает публике понаблюдать за появлением семечка из скорлупы. А у Ольги Салковской на красной глине обычного старого кирпича проступает изображение барашка…

Выставка, как следует из аннотации, «приглашает взглянуть на искусство иначе – не как на что-то, что нужно объяснять или разбирать по полочкам, а как на живую эмоцию, прямое ощущение». «Примитив» рассматривается кураторами не как «возврат к первобытным формам»; простота и наивность стали для художников всего лишь «формами искренности». Похожие слова звучали в интервью и пресс-релизах вернисажей не раз: и десять лет назад, и сто. И изрекались куда более серьёзным тоном, чем это делают теперь в Воронеже.

Сходным принципом, думаю, руководствовались в разные эпохи и Михаил Ларионов, и Анатолий Зверев, и Тимур Новиков. Видимо, нельзя стать творческим «наследником» не учившихся живописи Нико Пиросмани или Анри Руссо, скопировать их мир: взгляд того и другого был неповторим. Но можно попробовать изучить их творческий метод, осмыслить, а потом и позаимствовать что-то, оказавшееся близким более чем столетие спустя.

Однажды в творческом пути разных талантливых авторов происходил скачок. Они учились живописи, искали себя, а потом в провинциальном городке увидели аляповато разрисованную вывеску торговой лавки или кабака и поняли: это гораздо интереснее того, что надо делать в учебном заведении для получения «корочки».

Для некоторых взрослых авторов, кажется, «примитивное» синонимично «простодушному», «детскому». Творчество (по крайней мере, в рамках заявленной темы) оказывается формой эскапизма. Характерный пример – открывающие выставку мармеладные «Мишки» Вероники Новиковой.

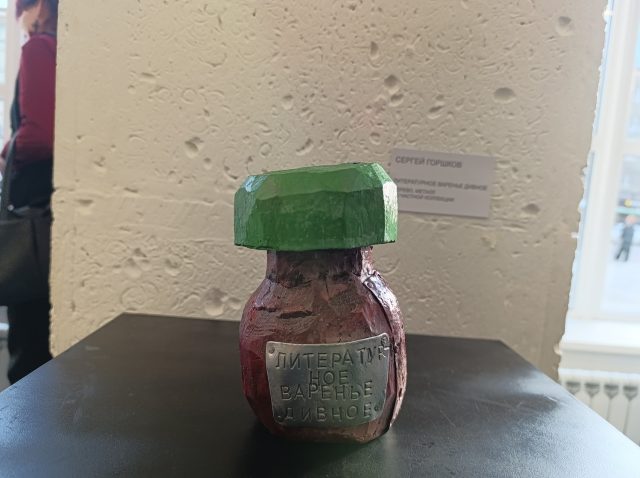

Из всех участников наиболее известен Сергей Горшков. Он оказался здесь почти в роли эдакого мэтра – хотя представлен всего одной работой, вдохновлённой просветительским проектом с элементами гастрономического шоу «Литературное варенье». Вырезанная из дерева банка того самого варенья, как извещает табличка – «из частной коллекции»: одной из кураторов выставки в Доме архитектора.

– Когда я была в Дивногорье, посетила частный музей Горшкова, – рассказала Ника Колесникова. – Если не знаете о нём, советую обязательно там побывать! Сергей Иванович разрешил мне выставить эту работу. Я считаю, если что-то может описать стиль «примитивизм», то это его творчество.

Беседуя с курировавшей проект Вероникой Фёдоровой, узнал, что выставке предшествовал конкурс. Кураторы бросили клич – художники откликнулись. Но им ещё предстояло пройти отбор, попасть в шорт-лист. Куратор уже и не помнит, сколько авторов в том конкурсе участвовало. Наверное, человек 40. В их числе – и юные таланты из студии «Три четверти Луны», которой Вероника руководит.

– Существует она уже три года, – рассказала Вероника. – Обучаем детей и взрослых не только рисованию: композиции, живописи, рисунку, да и вообще творчеству. Подготовка к выставке подразумевала творчество более свободное, включая создание арт-объектов, инсталляций… Для меня как педагога созидание в едином поле идёт. Если вижу, что ребёнок интересуется какими-то пространственными формами, даю возможность этим заняться. Если привлекает графика – значит, ею занимаемся. Возраст ребят – от девяти до тринадцати лет. Тема сложная, и мы сначала неделю изучали с детьми, что такое примитивное искусство, погружались в историю… И Кандинского смотрели, и Малевича, и сюрреалистов. Делали эскизы, отбирали с Никой..

Вдвоём, кстати, кураторы «Ноги и берёзы» работали впервые: у каждой раньше были свои выставочные проекты, в том числе и для Дома архитектора.

– Сначала была идея, – признаётся Вероника Фёдорова. – Она возникла месяца три-четыре назад. Как правило, мы готовим выставки сильно заранее. Нужно несколько месяцев, чтобы всё обмозговать, собрать концепцию, подготовиться к ней – искусствоведчески в том числе, собрать команду…

Сам термин «примитивное искусство» кураторы, кажется, понимают немного по-своему. Или просто время изменилось. По крайней мере, формы, которыми пользуются авторы, как правило, заметно отличаются от того, что можно было увидеть на давней выставке Платоновфеста. В моём наблюдении нет упрёка. Но в «примитиве» 2025 года как будто больше лоска и нет ощущения, если угодно, спонтанности творческого порыва.

– Я считаю, сейчас в примитивизм приходят как раз академисты, – признаётся Вероника Фёдорова. – Те, кто устали от классики, от академических основ… Они хотят чего-то простого, наивного и, самое главное, искреннего…

– То есть примитивизм сейчас профессиональный, как ни парадоксально это звучит? – уточняю я.

– Получается, что да!

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.