Почему у воронежского поэта Ивана Никитина было много поклонниц, но он так и не женился

Вокруг Ивана Никитина всегда роился целый сонм великосветских дам, записавших себя в покровительницы его таланта. Чего стоят хотя бы имена жён двух воронежских губернаторов – Елизаветы Долгорукой (ей он посвятил стихотворение «Ёлка», 1855) и Анастасии Толстой. Покровительствовала поэту дочь президента Академии художеств Варвара Оленина, после смерти мужа проживавшая в Воронеже и Староживотинновском имении. Однако самые близкие отношения Ивана Саввича связывали с пятью дамами: Матильдой Жюно, Натальей Плотниковой, Натальей Матвеевой, Анной Тюриной и одной из дочерей купца Антона Михайлова. Но, обо всём по порядку.

Из ранних воспоминаний о поэте известно, что ещё предположительно в 1841-1842 годы родители Ивана Никитина хотели женить его на какой-то местной девушке-мещанке. По неизвестным причинам этот брак так и не состоялся. В любовной лирике поэта есть стихотворение «Три встречи» (1854), в котором поэт вспоминает о какой-то молодой девушке:

Помню: близ липы склонённой,

В платьице белом своём,

Ты на скамейке зелёной

Рядом сидела с отцом;

Помню твой смех серебристый,

Звонкий, живой голосок,

Ямочки щёк и душистый,

Свежий по кудрям венок.

Не была ли она той самой первой никому не известной любовью Ивана Никитина?

«Радушно ими принимаем»

В 1856 году Иван Никитин гостил в имении Плотниковых в деревне Дмитриевка. Биограф поэта Алексей Путинцев считал, что первым увлечением поэта стала гувернантка Матильда Жюно, преподававшая дочери хозяина французский язык. Это была симпатичная швейцарка, любившая шутки и остроты. Ей Никитин посвятил несколько своих стихотворений.

Спустя столетие другой биограф, воронежский философ Виктор Кузнецов, посчитал историю с Жюно не более как красивой легендой и назвал среди первых дам сердца поэта Наталью Вячеславовну Плотникову. Что же касается роковой Матильды, то она «…в жизни поэта промелькнула светлым холодноватым лучом и больше не возникала…».

Впрочем, новая возлюбленная поэта – Наталья Антоновна Матвеева – в своих письмах ревниво намекала Никитину на его «приятные воспоминания» в имении Плотниковых в Дмитриевке. Иван Саввич по-мальчишески оправдывался: «Действительно, я был ими всегда радушно принимаем, жил у них как родной, кричал и спорил с ними по моей привычке без всякого опасения, чуть не до забытия приличий, – и только! За всё это я, конечно, им очень благодарен, но зачем же на мой счёт острить?».

Увлечением поэта могла быть одна из дочерей его хорошего друга – воронежского купца Антона Михайлова. Иван Никитин был частым гостем в их семье. В один из таких визитов Иван Саввич познакомился с Александрой Михайловой. Биограф поэта Михаил Де-Пуле писал, что вспыхнувшее у Ивана Никитина чувство к девушке было сильным и встретило взаимность. Но, как оказалось, Иван Саввич быстро охладел к ней. Возможной причиной этого стал его интерес к другой дочери купца Михайлова – Агнии. Когда весной 1860 года у Никитина уже наметился роман с Натальей Матвеевой, он всё равно с теплотой чувств признавался: «…Ах, душенька, Николай Иванович, какая у него одна дочь миленькая, ей-ей, воплощённый ангел кротости! Но, –

Молчи, несчастный рифмоплёт:

Не для тебя она цветёт!».

«Крепко руку твою на прощанье я жал…»

А. Шлипер. Дом Плотниковых в имении Дмитриевка,где любил бывать И.С. Никитин. Иллюстрация из книги

С Натальей Антоновной Матвеевой Никитин впервые увиделся в 1856 году всё в том же имении Плотниковых. Девушка приходилась племянницей Вячеславу Плотникову. А через два года Иван Никитин и Наталья Матвеева познакомились ближе, и летом поэт уже был «на смотринах» в курском имении её батюшки-генерала. Последующее общение заключалось в сердечной переписке. Для Натальи Матвеевой Иван Саввич выписывал разные книжные и журнальные новинки, которые та с удовольствием приобретала. Первым же узнал о новой сердечной привязанности поэта друг поэта Михаил Де-Пуле.

Наталья не раз приглашала поэта в своё имение, но тот под разными предлогами откладывал поездку. В апреле 1861 года девушка сама явилась в Воронеж для объяснений. Они до вечера гуляли по Большой Дворянской, зашли к фотографу Гагену, где Наталья Антоновна заказала на память свой фотопортрет, постояли у деревянного дома поэта Алексея Кольцова, через Каменный мост прошли по Старомосковской, миновав особняк купца Клочкова. У калитки дома, где остановилась Наталья Матвеева, они расстались. Это была их последняя встреча. Прогулка весенним вечером навеяла одно из лучших лирических стихотворений Никитина «На лицо твоё солнечный свет упадал…»

На лицо твоё солнечный свет упадал,

Ты со взором поникшим стояла;

Крепко руку твою на прощанье я жал,

На устах моих речь замирала.

Я не мог от тебя своих глаз отвести,

Одна мысль, что нам нужно расстаться,

Поглощала меня. Повторял я: «Прости!» —

И не мог от тебя оторваться…

Когда болезнь окончательно приковала Ивана Саввича к постели, за ним начала ухаживать Анна Тюрина. Поэт перестал отвечать Наталье Матвеевой на письма, и она буквально примчалась в Воронеж, но дальше постоялого двора её не пустили. Анна Тюрина объявила, что входить к болящему не велено. Несколько дней она пробыла в Воронеже в надежде на встречу. А перед отъездом передала через кучера записку поэту. Никитин в ответ привычно пообещал ей писать чаще, но сделал это не сразу. Прощальное же письмо Матвеевой Иван Саввич отправит 7 июля: «Не судите меня строго за беспорядочность моих ответов. Лёжа третий месяц в четырёх стенах, без надежды на лучшее, не имея сил даже ходить по комнате, потому что захватывает дыхание, – трудно сохранить душевное спокойствие. Говорить мне тяжело, писать тем более. Иногда приходят минуты такой тоски, что божий свет становится немилым. Доктора решили, что у меня ревматизм, который может протянуться на долгое время; я покорился, молчу и принимаю лекарства, – но, увы! – они не помогают. Впрочем, я не теряю надежды; со мною бывало и хуже».

По просьбе Матвеевой Никитин сжёг все её письма, а сама Наталья Антоновна впоследствии говорила о том, что их связывали дружеские отношения, не более.

Тайна, ушедшая в могилу

Анна Тюрина приходилась Никитину двоюродной сестрой. С детских лет они были дружны, и, живя рядом с постоялым двором Саввы Евтихиевича, девица была частым гостем в их доме. Больше того, она даже какое-то время помогала родственникам по хозяйству, а когда Иван Саввич занемог, принялась ходить за ним. После смерти друга Де-Пуле сообщит некую тайну: «Как-то в январе я зашёл в книжный магазин. Никитин был один.

– Знаете ли что, – сказал он мне, – все мы подлецы ужасные!

– Это почему? – говорю.

– Да так… Вот хоть бы и я. Совестно признаться, а ведь мне нравится серьёзно М-а.

– Так что же? – говорю.

– Как что же? Да ведь это подло, а А-на то?…Эхма!..».

Из этого воспоминания близкого друга поэта остаётся загадкой два сокращения «М-а», и «А-на». Если с «М-а» многие последующие биографы спорили, что под сокращением скрывается фамилия Михайловой или Матвеевой, то под «А-на» однозначно – Анна Николаевна Тюрина.

Михаил Де-Пуле намекал, что подавление своей любви ко многим девушкам было связано с какими-то личными отношениями поэта к своей двоюродной сестре Анне Тюриной. Другой же биограф литератора Александр Фомин в своём скрупулёзном исследовании биографии Никитина вслед за Де-Пуле также говорил о некой важной роли Тюриной в личной жизни Ивана Саввича, но какой, так и осталось загадкой. Фомин записал: «Этот вопрос – самое неосвящённое место в биографии поэта».

Сам же поэт за год до смерти в стихотворении «Бедная молодость, дни невесёлые» (1860) так подведёт итог:

Солнышко божье на свет поскупилося,

Счастье-веселье на зов не явилося…»

Самое читаемое

Названа причина взрывов в Воронеже

Где сбили беспилотники в Воронежской области, рассказал губернатор

Жили на широкую ногу: на что ушли украденные из воронежской почты миллионы

Серию взрывов услышали воронежцы после сирены

Число сбитых беспилотников в Воронеже и области выросло до шести

Как Воронеж справился с самой масштабной атакой БПЛА: свидетельства и оценки

О лютых морозах в Воронежской области предупредили синоптики

Воронежского кондитера засудили за торты с героями «Ну, погоди!»

Жильцы дома в Воронеже скинулись на премию дворнику и уборщице

Названы лучшие школы и детсады Воронежа и области

Читайте также

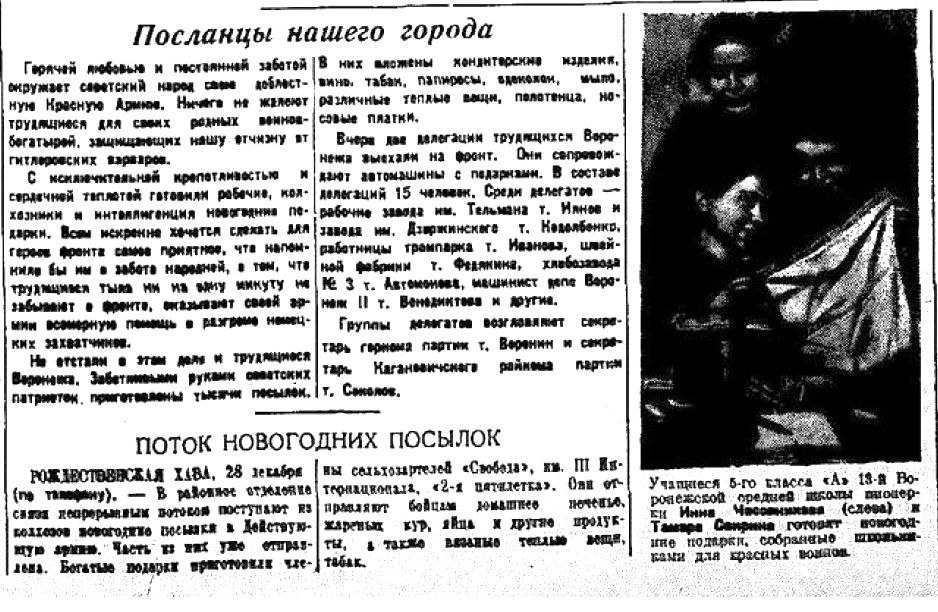

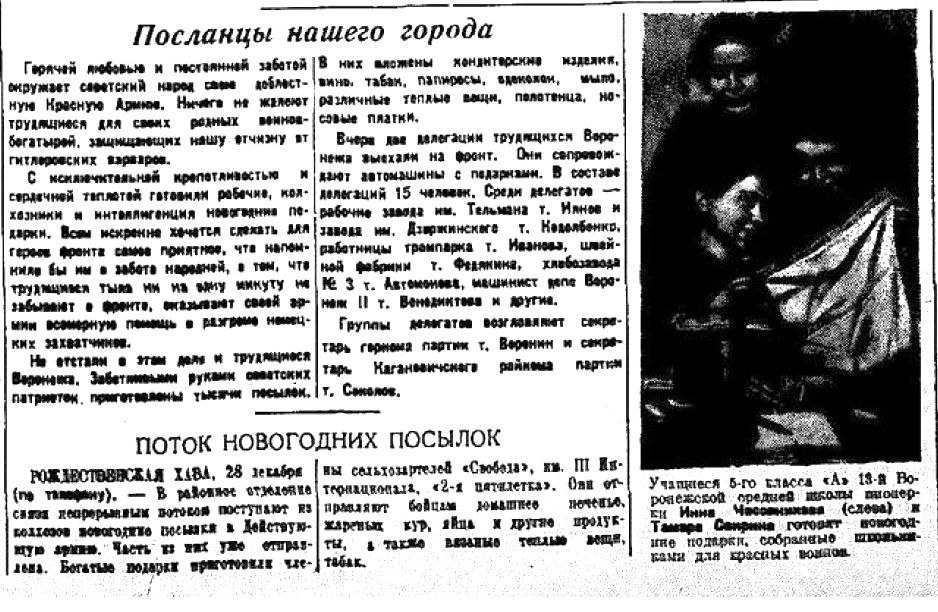

Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – новогодние выпуски газеты «Коммуна»

11:32 31.12.2025

1

12656

Свадьба в стиле СССР и регистрация «древних славян»: самые яркие молодожёны Воронежа

07:04 25.12.2025

0

2848

Все новости

Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – новогодние выпуски газеты «Коммуна»

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.