Работающий буфет и бабочка на сцене: как прошёл первый спектакль в освобождённом Воронеже

Хирург, анестезиолог Татьяна Русанова, представительница известной в Воронеже династии врачей, внучка хирурга Андрея Гавриловича Русанова, пишет воспоминания, в которых делится историей любимого города. Будучи театралкой с большим стажем, Татьяна Николаевна лично знала многих актёров и людей театра. Их рассказы легли в основу её воспоминаний.

«Воронежский драматический театр в годы войны разделил судьбу города и его жителей. В тревожном ноябре 1941 года труппа была эвакуирована в Сызрань. Жители этого захолустного города никогда не видели театра такого уровня. Очень тепло принимали они спектакли «Овод» и «Машенька». А вот жилья для артистов не нашлось. Они так и обитали в вагонах своего эшелона.

Воронежцы пробыли в Сызрани всего три месяца. Немецкое наступление под Москвой было остановлено. И группа патриотически настроенных артистов обратилась в Наркомат по делам искусства с просьбой вернуть театр в Воронеж. Разрешение было дано. Но пока повернулись скрипучие колёса бюрократической машины, пока проделали долгий обратный путь, немцы возобновили наступление и находились уже в Курске. То есть всего в 200 км от Воронежа, который стал, фактически, прифронтовым городом. Это и определило характер работы и репертуар театра. Поскольку пьес о текущем моменте ещё не было, ставили патриотические спектакли: «Полководец Суворов», «Фельдмаршал Кутузов».

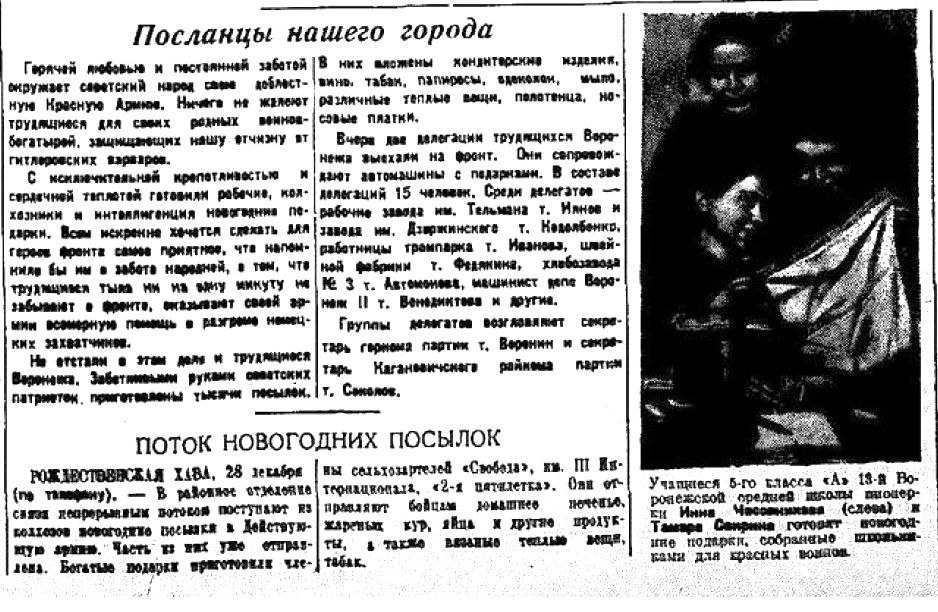

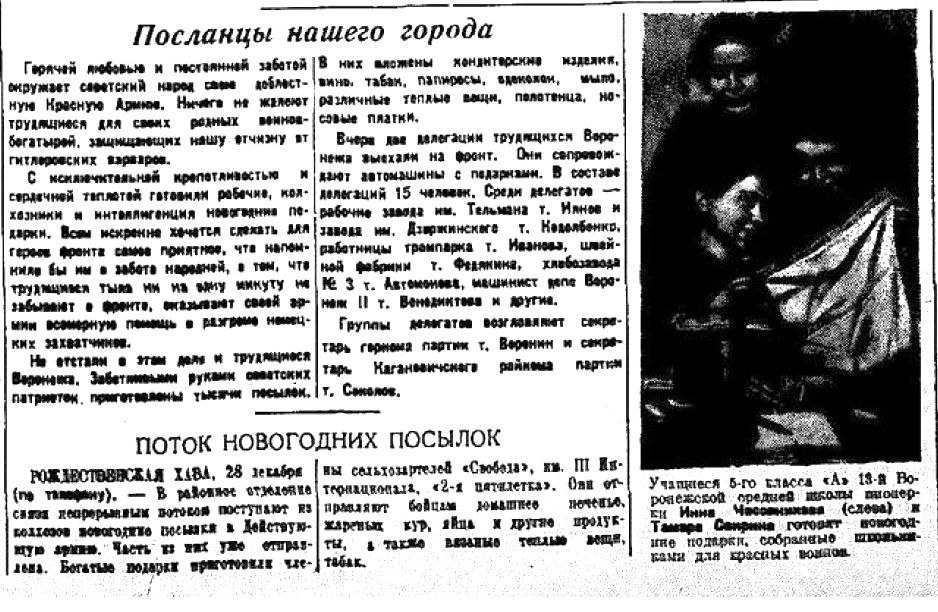

В этот период артисты вели в основном военно-шефскую работу, то есть группами выезжали на фронт, где в полевых условиях выступали перед бойцами Красной Армии. Никто не верил, что Воронеж отдадут немцам. Утром, в день прорыва, мой дедушка, профессор-хирург Андрей Гаврилович Русанов, как обычно, шёл в госпиталь и увидел на каких-то досках у Народного дома труппу артистов в гриме и костюмах эпохи войны 1812 года… Они ждали грузовик, который по прибытии на фронт становился и кулисами, и сценой. На обратном пути артисты увидели зарево над Воронежем и узнали от встречных, что город взят немецкими войсками. Поспешно развернулись, ехали в тыл, пока хватило бензина. Потом окольными путями, вызывая понятный интерес у окружающих, ибо переодеться было не во что, добрались до Анны. Так и шли — дамы в бальных платьях, мужчины в военной форме 1812 года. Анна стала в те дни приютом для множества беглецов из Воронежа. Часть труппы осталась там, часть переехала в Борисоглебск, временно ставший областным центром. И до освобождения Воронежа артисты там и работали для фронта. Выступали по радио с инсценировками, выезжали на позиции с литературными концертами, ставили небольшие сценки. В том числе одноактную пьесу воронежского писателя Сергеенко о партизанах.

Та часть труппы, что оставалась в Воронеже, сумела всё же уехать последним эшелоном, безо всяких вещей. Начались скитания: через Камышин и Стерлитамак — в город Копейск на Урале, где наш театр пробыл 22 месяца.

Воронеж, освобождённый 25 января 1943 года, был разрушен до основания. Но едва ли не первым, менее чем через год, ввели в строй здание театра. Кстати, вернувшиеся артисты там же, в театре, и жили. 31 декабря 1944 года состоялось открытие театра. Ещё шла война. Город лежал в руинах. Жизнь в нём едва теплилась. Люди ютились в каморках, освещённых коптилками. Можно представить, какое впечатление произвёл театр: сияющий электричеством, убранный красным бархатом, с блестящим паркетом, с лепниной и картинами, он казался сказочным дворцом. Капельдинеры, наряженные в знакомую форму, продавали программки. Работал буфет с запредельными коммерческими ценами.

Публика преимущественно одета была в военное или полувоенное. Открывали театр торжественно. Перерезали традиционную ленточку. Когда раскрылся плюшевый занавес, за ним оказался другой, лёгкий, изображавший титульный лист комедии «Горе от ума». Именно эту пьесу, далёкую от войны, как символ грядущей мирной жизни, выбрал постановщик. И оказался прав. Людям хотелось отвлечься от суровой действительности, хотелось новых впечатлений.

Прежде, чем начался тот первый спектакль, со сцены в зал порхнула бабочка. Это была не находка режиссёра, не сценический трюк. Это была чудесная реальность. Спавшая бабочка, согретая теплом софитов, ожила от зимней спячки и новогодней ночью полетела над головами зрителей, встреченная такой бурной овацией, которая не доставалась ни одному актёру. Её приветствовали, как символ, как надежду, как добрую примету грядущей счастливой и мирной жизни. Рассказы об этом чуде, как и о спектакле, где Чацкого играл Полинский, а Софью – Шмидт, воронежцы понесли в свои убогие жилища. И рассказы эти долго освещали жизнь. Впрочем, не понесли, а повезли. К театру были поданы первые трамваи.

Бабочка не обманула. Закончилась война. Вернулись воины. Отстроили город. Работали уже и Музкомедия, и ТЮЗ, и кукольный театр. Каждый мог выбирать соответственно возрасту и вкусу».

Самое читаемое

Старый Новый год в 2026: какого числа, как отмечают, приметы и поздравления

Воронежский «Факел» на сборах в Турции сыграет с клубом из Узбекистана

«Дети в ужасе прыгали с 3 этажа»: многодетной семье из Воронежа нужна помощь после страшного пожара

Более 20 человек эвакуировали из загоревшейся в Воронеже общаги

Центр Воронежа остался без света 13 января

Масштабная атака беспилотников на Воронеж 10 января: главное к этому часу

Как Воронеж справился с самой масштабной атакой БПЛА: свидетельства и оценки

Масштаб разрушений после атаки беспилотников на Воронеж вырос вдвое

«Лена два дня засыпала в слезах» - мама фигуристки Костылевой о возвращении к Плющенко

Морозы придут в Воронежскую область к концу зимних каникул

Читайте также

Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – новогодние выпуски газеты «Коммуна»

11:32 31.12.2025

1

11768

Свадьба в стиле СССР и регистрация «древних славян»: самые яркие молодожёны Воронежа

07:04 25.12.2025

0

2489

Все новости

Спецпроект «TV Губернии». «Незнакомый город» – новогодние выпуски газеты «Коммуна»

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.