Восемь легендарных зданий Воронежа, которые пережили нацистскую оккупацию

1 ноября исполнилось 80 лет со дня события, неразрывно связанного с памятью о Великой Победе. В 1945 году в этот день глава советского Правительства Иосиф Сталин подписал Постановление Совнаркома СССР № 2722 «О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР». Воронежа – в том числе.

Наш город был упомянут в Постановлении не случайно: оккупанты за время своего пребывания в нашем городе с 6 июля 1942 по 25 января 1943-го превратили в руины 18 227 из почти 20 тысяч домов – то есть около 92%. Конечно, это не значит, что в городе осталось стоять лишь 8% «коробок». Разрушения оценивались с коммунально-бытовой, а не архитектурной точки зрения. Полностью разрушенными считались дома, где выгорели или обрушились перекрытия, провалилась крыша. Они стали непригодны для проживания, и теперь их надо было восстанавливать. Так же, как и здания, где до войны размещались музеи, учебные заведения, административные и культурные учреждения…

Когда вражеские войска были выбиты из Воронежа, берлинское радио сообщило: город сейчас не представляет никакой ценности, а для его восстановления потребуется не менее 50 лет. И эти слова нельзя назвать полным блефом, ведь и руководство СССР в 1943 году всерьёз обсуждало вопрос о целесообразности восстановления Воронежа. Не исключался вариант строительства областного центра практически с нуля. Большей частью – на новых прилегающих территориях.

Но воронежцы упорно возвращались именно в СВОЙ город – разрушенный почти до неузнаваемости, но всё равно – родной. Можно сказать, что они «проголосовали ногами» за то, чтобы столица Черноземья была восстановлена на прежнем месте.

Именно тогда главным архитектором Воронежа назначили Николая Троицкого. Будучи уроженцем города, он считал необходимым восстанавливать его на исконной территории. А в 1946 году был утверждён Генеральный план застройки Воронежа, главным автором которого был архитектор Лев Руднев. В основу Генплана легла идея сохранения исторически сложившейся планировки, системы улиц и площадей. Увы, многие кварталы пришлось действительно возводить с нуля, поэтому облик послевоенного города во многом стал новым. Но тем сильнее наша благодарность всем, кто помог нам сегодня представлять, как выглядел Воронеж сто-двести лет назад.

Дом Гардениных (пер. Фабричный, 12)

Считается одним из первых каменных зданий в городе. Сооружён на территории усадьбы купцов-суконщиков Ивана и Якова Гардениных. Первый этап строительства относится к 1750 – 1760-м гг.; вскоре дом был расширен и приобрёл окончательное оформление с яркими чертами барокко.

В 1820 г. владелец продал здание с усадьбой городу. В дальнейшем здесь последовательно размещались больница, воспитательный дом, мужская богадельня, дом инвалидов. Затем вплоть до 2015 г. здание было жилым домом. Во время войны здание было сильно разрушено и восстанавливалось по старым фото под наблюдением архитектора Германа Здебчинского до 1947 года.

Пять лет назад областные власти приняли решение начать разработку технического задания на реставрацию этого объекта культурного наследия.

Первая губернская мужская гимназия (проспект Революции, 19)

Здание сооружено в 1855–1859 гг. Фасады носят черты средневековой архитектуры, свойственные романтическому направлению эклектики середины XIX в. В конце XIX – начале XX в. был пристроен дворовый корпус с залом. С 1918 г. в здании разместился медицинский факультет ВГУ.

В ходе боёв 1942 г. здание не получило серьёзных повреждений (оккупанты хотели подорвать его, но взрывное устройство не сработало), поэтому в 1943 г. было занято областным комитетом ВКП(б).

В 1955 и 1957 гг. здесь останавливался первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Именно из окна этого здания он увидел и раскритиковал расположенное на проспекте Революции управление ЮВЖД, что подтолкнуло его к изданию Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

В 1959 г. здание занял технологический институт, ныне – ВГУИТ.

Дом, где жил Самуил Маршак (ул. Карла Маркса, 72)

Доходный дом камергера Митрофана Сомова – директора Воронежского отделения Императорского русского музыкального общества – был построен в 1912–1913 гг. С весны 1915 до января 1917 г. здесь жил Самуил Маршак – советский писатель, детский поэт и переводчик, уроженец Воронежа.

Вплоть до 1960-х годов дом стоял, спрятавшись за дореволюционной одноэтажкой, расположенной на красной линии улицы. Возможно, это тоже помогло историческому зданию уцелеть в годы войны. До начала XXI в. дом был жилым. В середине 2000-х с северной стороны здания сооружена пристройка такой же этажности, повторившая стилистику старого дома. При этом была укреплена аварийная торцевая стена.

7 февраля 1989 года на главном фасаде была открыта мемориальная доска в память о Маршаке. В 2015 г. рядом с домом открыт памятник Маршаку.

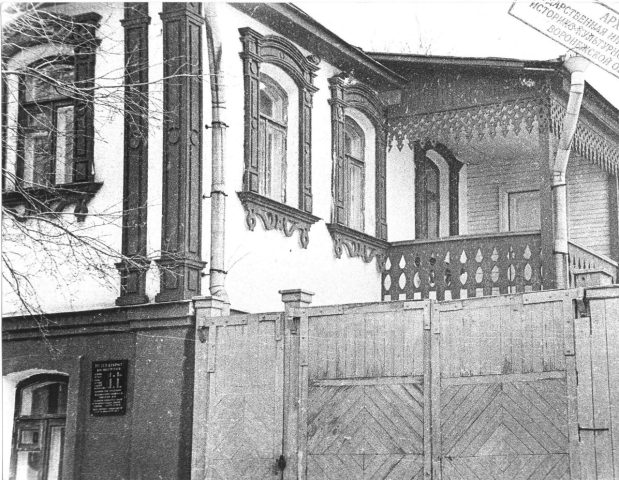

Дом, где жил Анатолий Дуров (ул. Дурова, 2)

Усадьба расположена в начале улицы, на крутом береговом склоне реки Воронеж. Здание построено в 1860 – 1870-е гг., принадлежало чиновнику Мегедовскому. В 1901 г. оно было куплено у его наследников Анатолием Дуровым – артистом русского цирка.

Дуров перестроил здание, значительно расширив его, и превратил усадьбу в своеобразный музей, существовавший с 1907 по 1913 г. В архитектуре усадьбы-музея нашли своё отражение мотивы различных эпох и культур. Оригинальные постройки усадьбы размещались на трёх террасах, спускавшихся к реке и связанных белокаменной лестницей. На верхней террасе, помимо жилого дома, стояли беседка-бельведер и манеж для дрессировки животных. На средней террасе — полуразрушенный средневековый замок, к которому вёл подземный ход. В замке расставлялись картины-диорамы, написанные самим Дуровым. Внизу находились музейные павильоны, где размещались коллекции картин, скульптуры, антикварные вещи.

Деревянные павильоны музея были разобраны в 1920 – 1930-е гг. Часть дома погибла во время войны, а в послевоенные годы были разобраны оставшиеся парковые сооружения усадьбы.

Дом и деревянная беседка на нижней террасе восстановлены в середине 1970-х гг. по проекту архитектора Николая Троицкого. Второй деревянный этаж главного дома был заменён кирпичным, изменилась планировка первого этажа. Сейчас здесь работает Музей Дурова – филиал областного краеведческого музея.

Воронежский дворец (проспект Революции, 18)

Здание построено в 1777 – 1779 гг. в стиле барокко для воронежского губернатора генерал-поручика Ивана Потапова. За домом находился обширный двор, дальше был разбит парк.

В 1911 г. дворец был передан под помещение губернского музея. В 1920 – 1930-е гг. был уничтожен дворцовый парк и некоторые служебные постройки. В 1930-х гг. в связи с началом строительства Здания Управления Юго-Восточной железной дороги» были разрушены ограда и часть дворовых флигелей.

Во время войны здание пострадало от пожара: сгорела крыша, обрушились карнизы, частично была утрачена лепнина на фасаде. В ходе послевоенного восстановления в южной части Управления ЮВЖД были прорезаны арки, через которые с проспекта стало возможно видеть памятник хотя бы частично. В 1952 – 1953 гг. восстановили архитектурный декор фасадов и паркетные полы на всех этажах. В 1978 – 1979 гг. были снесены последние служебные постройки, окружающие дворец с момента его строительства.

Ныне здание занимает Воронежский художественный музей им. И.Н. Крамского.

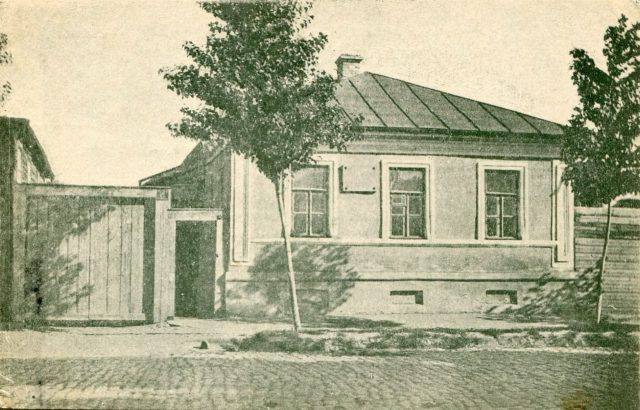

Дом Никитина (ул. Никитинская, 19а)

Построен в 1846 г. как жилой флигель в усадьбе мещанина Саввы Никитина – отца поэта Ивана Никитина. Сам стихотворец жил здесь в 1846 – 1861 гг.

В 1911 г. по решению гордумы на флигеле укреплена мемориальная доска в память о И.С. Никитине. Это единственная дореволюционная доска в современном Воронеже. В 1922 г. постановлением горсовета был учреждён Музей литературы Воронежского края им. Никитина. Он был открыт 4 октября 1924 г., к 100-летию со дня рождения поэта.

Во время войны основная часть фондов была эвакуирована в Елабугу (Татарская АССР). В годы оккупации Воронежа в 1942 году музей был превращён немцами в офицерский клуб (подобие борделя). В ходе боевых действий здание было частично разрушено, но после освобождения города оно было одним из первых восстановлено, и уже 10 октября 1944 года в нём открылась выставка, посвящённая поэтам Ивану Никитину и Алексею Кольцову.

В 1954 г. деревянное здание музея было снесено и за год – перестроено в кирпичное с соблюдением его размеров, планировки, внешнего облика, с сохранением кафельной печи в центральной части здания, которая может отапливать все помещения. Через 10 лет

во дворе Дома-музея установлен памятник И.С. Никитину.

Дом Тулиновых (проспект Революции, 30)

Здание построено в 1811 – 1813 гг. и напоминает помещичий дом – тем более, что в XIX веке усадьба простиралась вглубь вплоть до нынешней ул. Фридриха Энгельса.

Дом Тулиновых считался в городе одним из лучших не только по внешней красоте, но и по меблировке, поэтому в нем неоднократно останавливались во время приездов в Воронеж члены царской семьи Романовых: в 1816, 1832 и 1837 гг. – великий князь Николай Павлович (с 1825 г. – император Николай I); в 1817 г. – великий князь Михаил Павлович; в 1818 и 1820 гг. – император Александр I; й I, в 1837 г. – великий князь Александр Николаевич (с 1855 г. – император Александр II); в 1866 г. – великий князь Михаил Николаевич. В 1837 г. будущего царя Александра II сопровождал в поездке поэт Василий Жуковский, который также остановился в этом доме и встретился здесь с Алексеем Кольцовым.

После 1917 года дом был национализирован; спустя десять лет в нем открылся музей революции Центрально-Черноземной области. Перед войной на первом этаже особняка расположилась редакция газеты «Молодой коммунар».

В 1943 году от дома остался лишь каркас. Крыша сгорела и провалилась внутрь, фронтон с портиком рухнул. По проекту инженера Глотова здание было к 1951 году восстановлено.

На здании установлены мемориальные доски, посвященные В.А. Жуковскому и А.В. Кольцову (1969), А.С. Суворину (2003), памятная доска династии Романовых (2014), а также охранная чугунная доска, отлитая в начале 1950-х гг.

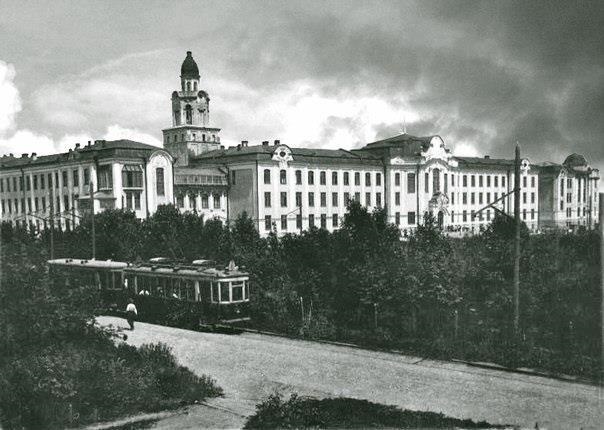

Комплекс зданий ВГАУ им. Петра I (улицы Дарвина, Ломоносова, Мичурина и Тимирязева)

В 1912 г. российское правительство приняло решение об открытии в одной из ведущих аграрных губерний России – Воронежской – высшего учебного заведения для подготовки специалистов сельского хозяйства разных профилей – сельхозинститута имени императора Петра I. Для строительства вузовского городка было выбрано место в нескольких километрах от Воронежа на холмах правого берега реки Воронеж, напротив Отрожских железнодорожных мостов.

23 июня 1913 г. торжественно заложили фундамент главного учебного корпуса. Одновременно велось строительство других зданий комплекса: химического, директорского, профессорского, студенческого и служебных корпусов, а также электростанции, больницы, бани. Перед въездом на территорию городка СХИ были поставлены пропилеи – «Красные ворота».

Строительство ряда зданий было приостановлено в связи с начавшейся Первой мировой войной и закончено только в 1920-е гг. За 10 лет возвели пять новых общежитий, была создана сеть обслуживающих учреждений, построена средняя школа; к югу от главного корпуса был разбит дендрологический парк.

В годы Великой Отечественной на территории городка проходила линия фронта и шли ожесточённые бои. Все здания, включая главный учебный корпус, сильно пострадали: было уничтожено всё оборудование, выбиты окна, сгорели все деревянные части. От здания главного корпуса осталось около 60%; были разрушены студенческие общежития, жилые дома, учебные мастерские, электростанция и газовый завод, больница и баня.

К концу первой послевоенной пятилетки (1946 – 1950 гг.) были восстановлены студенческое общежитие №2, зал физкультуры, жилые корпуса. В последующие годы все силы и средства были сосредоточены на восстановлении главного корпуса, студенческого общежития №16 и на постройке нового студенческого общежития по улице Ломоносова. Все эти здания были закончены и сданы институту в 1954 – 1955 гг. Были воссозданы все основные здания, кроме корпуса химического факультета и «Красных ворот».

Информацию и фото предоставили: историк, аттестованный госэксперт Минкульта РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Виктория Вырыпаева; пресс-службы ВГАУ, ВГУИТ, ВОХМ им. Крамского и Воронежского музея им. Никитина. Использованы материалы Госархива Воронежской области и региональной Госинспекции историко-культурного наследия

Самое читаемое

Когда отступят экстремальные морозы в Воронеже — рассказали синоптики

Курс по кибербезопасности для школьников стартовал в Воронежской области по инициативе Алексея Гордеева

30-градусные морозы обрушатся на Воронеж

Цены на такси в Воронеже взлетели из-за аномальных морозов

30 школ в Воронежской области ушли на дистант из-за морозов

Евгений Плющенко объяснил провал воронежской фигуристки Костылевой

Снежная Луна 2026: на кого повлияет полнолуние и что нельзя делать 1-2 февраля

Легендарный ресторан «Стрекоза» закрылся в Воронеже

Световые столбы озарили небо в Воронежской области

Стало известно, что появится на месте ресторана «Бархат» в Воронеже

Читайте также

Рестораны Воронежа по уровню ближе к Москве: эксперты о гастротуризме в регионе

09:04 15.11.2025

0

1924

Троллейбус купили на деньги пионеров: как в Воронеже зарождался популярный вид транспорта

07:04 14.11.2025

0

2629

Все новости

Рестораны Воронежа по уровню ближе к Москве: эксперты о гастротуризме в регионе

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.