Пионерские галстуки, ёлочные игрушки, фольга для молочных крышек: из чего делали иконы в СССР

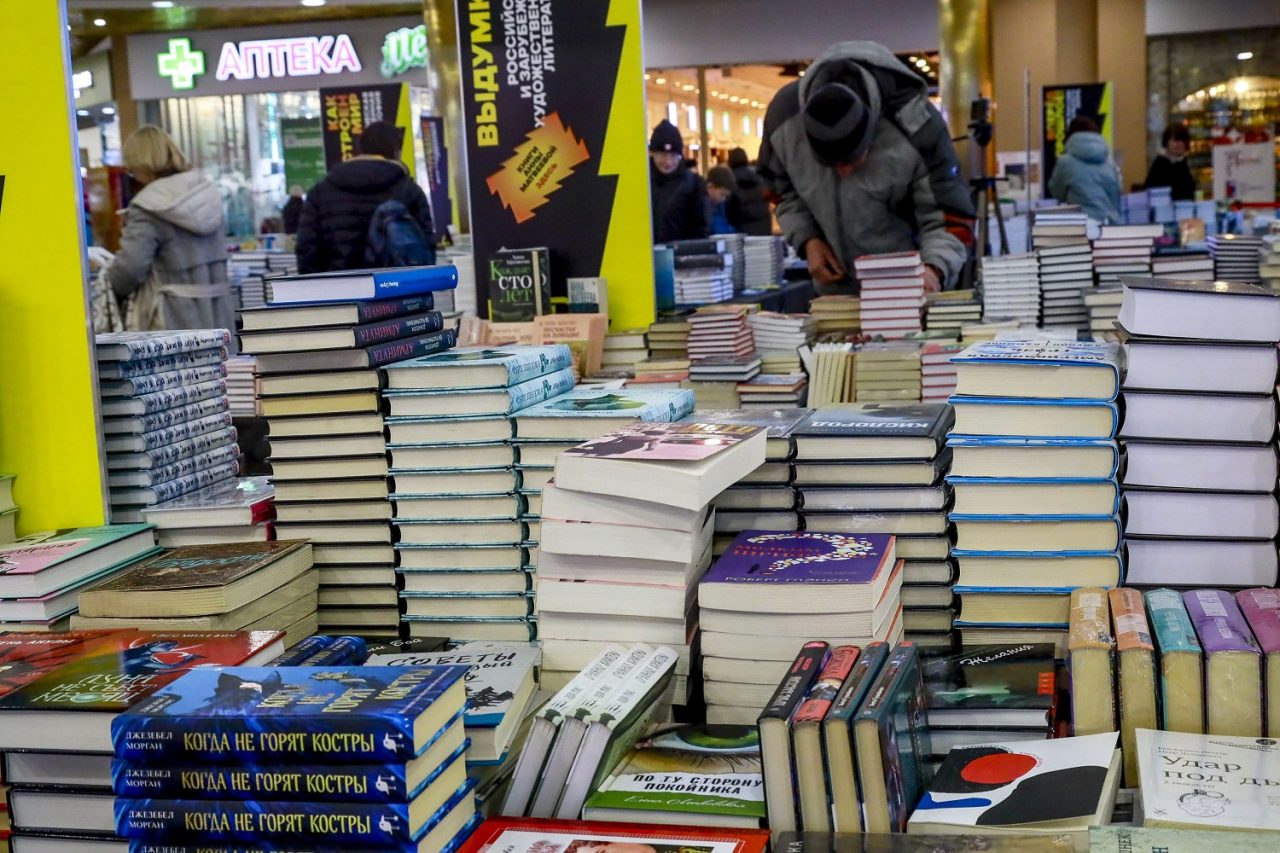

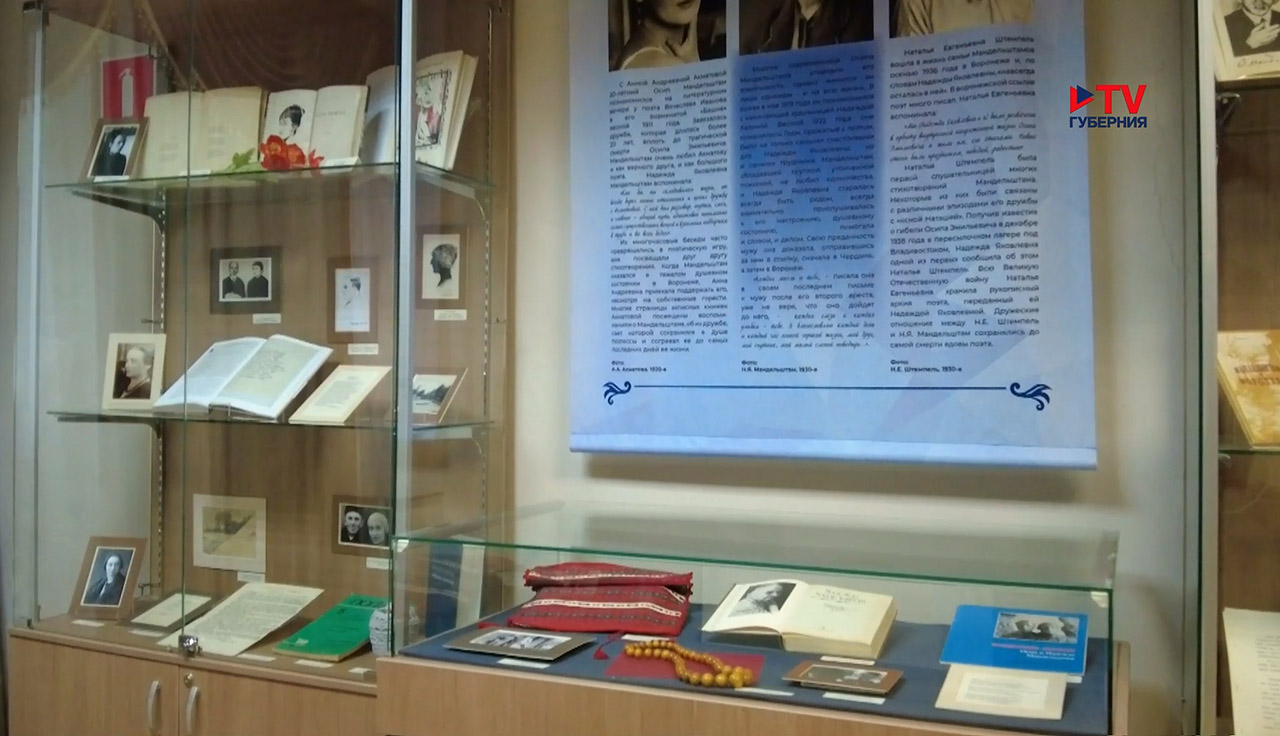

Когда религиозный артефакт становится художественным свидетельством эпохи. Около ста икон советских времен собрали организаторы выставки «Христианская народная культура в СССР: исчезающее наследие» (0+). С экспозицией можно познакомится в музее имени Крамского. До недавнего времени трудно было даже предположить, что понятия «иконы» и «советские» могут быть совместимы. Но ученые из Российского гуманитарного университета не только выяснили, кто и как делал образа в СССР, но и детально изучили этот феномен. Что же такого уникального в иконах времен Советского Союза? Разбиралась съемочная группа «ТV Губернии».

Казалось бы, музей — не самое подходящее место для икон, но в какой-то мере это тоже храм, только искусства. А эти изображения святых имеют ценность, скорее, не историческую: они интересны как декоративно-прикладные свидетельства ушедшей эпохи. Создавались религиозные самоделы в годы гонений, когда в Советском Союзе не было ни легального производства икон, ни рынка, где их можно было бы приобрести. Эти образа могли бы кануть в лету, но были спасены от уничтожения учеными из Российского гуманитарного госуниверситета.

Дмитрий Антонов, куратор выставки, директор учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ:

— Десятки тысяч неизвестных до недавнего времени мастеров трудились тайно в Советском Союзе, своими руками создавая иконы. Сквозь ХХ век, со всеми его тяжестями и сложностями, эти удивительные мастера пронесли традиции Средних веков, традиции изготовления окладов, риз, драгоценных богатых уборов, которые всегда веками украшали моленные образа.

Кроме икон ХХ века, здесь есть религиозные артефакты XIX столетия, которые и копировали советские мастера. В декоре икон-бриколажей отражались история и художественные традиции каждого региона. Изготавливались они из подручных материалов, для оформления использовали даже пионерские галстуки и елочные игрушки.

Дмитрий Доронин, старший сотрудник учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ:

— Это рождественское елочное украшение производства австрийского, картон; они закреплялись на елках на Рождество. А в советское время рождественская игрушка вдруг стала иконой.

Мастера делали акцент не на изображении, а на декоре и украшении образа. Обычно основой для икон служила печатная картинка. Часто их нелегально распространяли в провинциальных фотоателье, там же и раскрашивали. Потом обрамляли прочной фольгой с молокозаводов и помещали в деревянный киот.

Дмитрий Антонов, куратор выставки, директор учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ:

— Прочная, твердая фольга имела еще и прокраску, потому что запечатывали молочную продукцию (если кто-то помнит ещё бутылочки стеклянные) разноцветными крышечками. Мастера получали бобины этой фольги, нелегально выменивая её, вынося с заводов, у кого был доступ к такому молочному производству. Из этой толстой хорошей фольги они могли делать качественные боковины, уголки, теснить их или же чеканить на них какие-то узоры. Вот таким образом во второй половине ХХ века советская икона массово оделась в прочные сверкающие разноцветные ризы советских молочных заводов.

На выставке широко представлены воронежские и липецкие иконы. Для черноземных мастеров была характерна тщательная работа с гофрированными цветами. Их делали не только из бумаги, но и из растений. Для средней полосы характерно, например, липовое лыко, а воронежские мастера нередко использовали листья кукурузы. Реже встречается витражная техника, характерная для Молдавии или Румынии. А самой отличительной чертой черноземных икон является техника «ришелье», когда мастер копировал кружева.

Дмитрий Доронин, старший сотрудник учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ:

— Это на самом деле фольга, которая прокрашивалась специальным раствором зубного порошка на спирте. Мастерицы могли еще «играть» с помощью объема. Вот это сияющее белое кружево, а под ним — задний план: фольга либо золотого цвета, либо красного, либо зелёного. И получалась объёмная риза у иконы.

Все эти иконы были найдены во время этнографических экспедиций по регионам России и восстановлены руками студентов Российского гуманитарного госуниверситета. В Воронеж привезли больше ста образов, а всего их в коллекция — уже более шестисот. Первый в России межрегиональный выставочный проект «Христианская народная культура в СССР: исчезающее наследие» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках работы экспозиции пройдут лекции, презентация книги по чтению молельных образов, авторские экскурсии и мастер-класс по реставрации икон.

Выставка продлится до 6 апреля.

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.