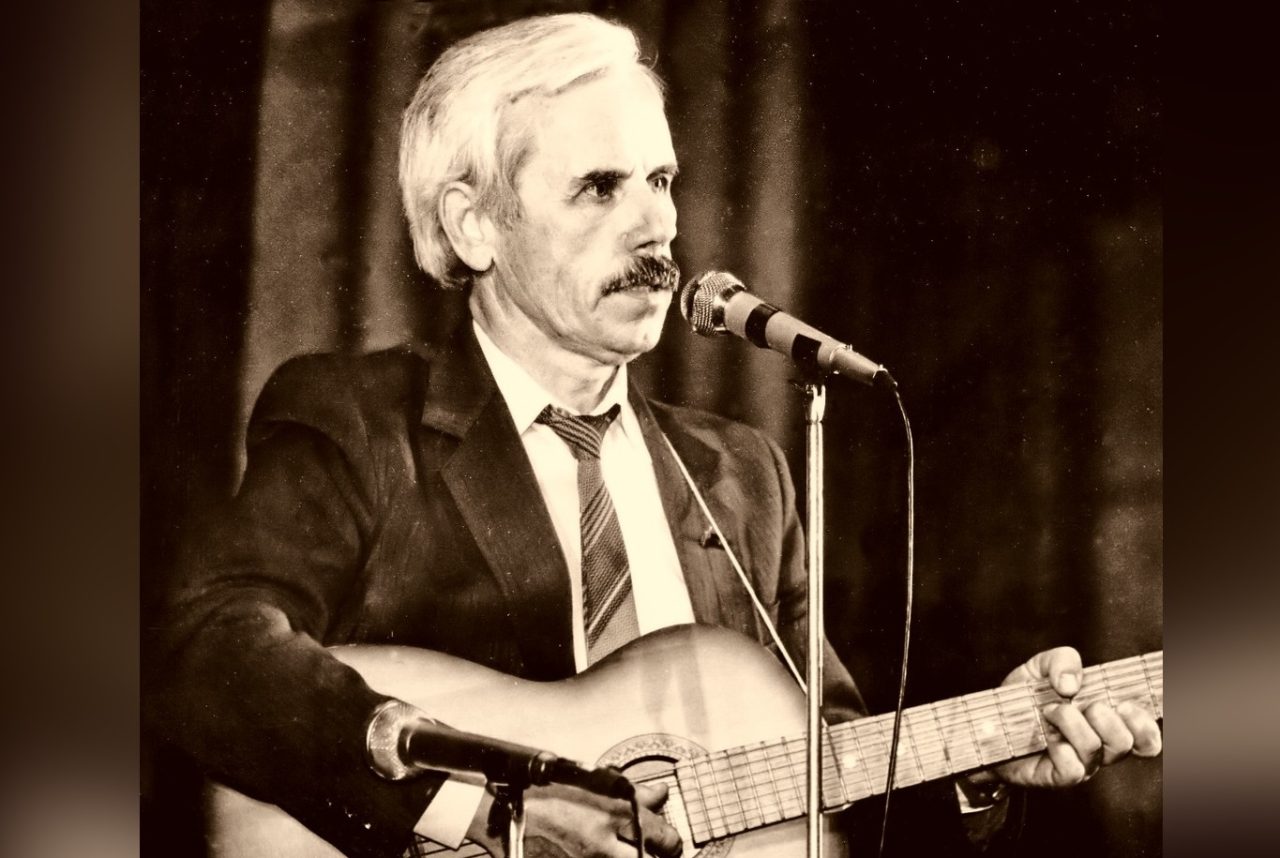

Критиковал Петра I и боролся с раскольничеством: каким был Святитель Митрофан Воронежский

У этого человека было три имени, а его долгая жизнь как будто состояла из двух – одинаковых по числу лет, но разных по насыщенности событиями. Он был уважаем при жизни и почитаем после смерти как святой. А сегодня бронзовая скульптура Митрофана Воронежского рядом с Благовещенским собором благословляет расположенный по соседству памятник Петру I – почти так, как епископ благословлял царя в годы строительства первого русского флота.

Земную жизнь пройдя до половины

Первый воронежский епископ Митрофан появился на свет 6 ноября 1623 года в селе Антилохово на Владимирщине (в наши дни это село входит в Савинский район Ивановской области). При крещении мальчик получил имя Михаил. Родители его жизнь вели скромную и благочестивую, отец Василий был священником. Происхождение, воспитание и пример отца предопределили выбор жизненного пути Михаила. Он стал священником в селе Сидоровском, женился, воспитывал детей. Но на сороковом году Михаила постигло несчастье – он овдовел. В этом случае священник мог либо сложить с себя сан, либо полностью посвятить жизнь Богу и принять монашество. Михаил выбрал второй вариант. В 1663-м он поселился в Золотниковском Успенском монастыре неподалёку от Суздаля и при пострижении в иноки получил имя Митрофан.

От инока до архимандрита

Митрофан дал обет оставаться в той обители, где был пострижен. Но хотя другого места жительства для себя не искал, выполнить это обещание не смог. Монахи Яхромского Космина монастыря остались без настоятеля. Прослышав о строгой жизни Митрофана, они стали просить церковное начальство поставить его во главе своей обители. И в 1665 году Митрофан против своего желания стал игуменом.

Здесь впервые проявились выдающиеся способности Митрофана и как организатора, и как наставника. Когда о мудром игумене узнал патриарх Иоаким, он возвёл Митрофана в сан архимандрита и сделал его настоятелем богатого Макарьево-Унженского монастыря. К обители было приписано 94 храма, и Митрофан стал руководить духовной жизнью не только своего монастыря, но и тысяч людей за его пределами.

В то время шла напряжённая борьба между сторонниками церковных реформ патриарха Никона и их противниками – старообрядцами. Митрофан ревностно боролся с расколом. Он понимал, что одержать победу только репрессивными мерами невозможно. Залогом успеха должны стать грамотные и нравственные священники, которые окажутся для простых людей авторитетнее, чем проповедники-староверы. С этой целью Митрофан устраивал сельские школы и приглашал учителей. В Унженском монастыре бывал царь Фёдор Алексеевич. Настоятель произвёл на него самое благоприятное впечатление, и когда потребовался кандидат на место епископа в Воронеж, о Митрофане вспомнили. 2 апреля 1682 года он был возведён в сан архиерея.

Труд на благо Воронежа

Для лучшего управления церковной жизнью и противодействию раскольникам в России были учреждены новые епархии, центром одной из которых стал Воронеж. В ней насчитывалось 182 храма. Все они были деревянными и тесными. Не хватало священников, а некоторые из них не отличались ни учёностью, ни благочестием. Бедные монастыри зависели от благотворителей, которые вмешивались в их управление. А среди паствы было множество старообрядцев и просто лихих людей, бежавших сюда из родных мест.

Вдобавок ко всему возник спор между Воронежской и Рязанской епархиями о разграничении владений – рязанский митрополит утверждал, что часть территории отошла к Воронежской епархии безосновательно. Митрофан сумел справиться с трудностями. Он не создал богословских трудов, но оставил после себя добрую память воронежцев. За время его руководства епархией построил свыше полусотни храмов, в том числе каменный Благовещенский собор в Воронеже. Наполнял эти храмы книгами и церковной утварью.

Постоянно и неуклонно заботился о нравственности священников – одних увещевал, других наказывал, третьих изгонял. В епархии было открыто множество школ. Благополучно разрешился и спор с Рязанской епархией.

Царский указ от 29 апреля 1699 года гласил: «Поелику Белоградская и Рязанская Епархии не скудны, а Воронежская недостаточна, и притом некоторые города от них поудалели, то приписать ещё к Воронежской Епархии от Рязанской города Усмонь, да Острожки, Белоколодск и Демшин; а от Белоградской город Острогожск с уездами».

Соратник Петра Великого

Указ о расширении границ Воронежской епархии подписал Пётр I, с которым у Митрофана сложились совершенно особые отношения. Скромный воронежский епископ совсем не походил на большинство «птенцов гнезда Петрова» и тем не менее горячо поддержал деятельность царя.

Когда Пётр строил в Воронеже флот, Митрофан в своих проповедях и посланиях побуждал свою паству к трудам на благо Отечества. Помогал он не только речами, но и тем, в чём царь постоянно нуждался, – средствами на постройку кораблей и жалованье служивым. И это при том, что Воронежская епархия всё же оставалась достаточно бедной.

Но поддерживая царя в его деятельности по защите страны, Митрофан не мог одобрить некоторые нововведения, которые считал нарушением устоев. С большим подозрением относился епископ к приглашённым на русскую службу иностранцам, говоря о них: «еретики, злословящие святую нашу веру и благочестие». А неприятие Митрофаном иностранных обычаев однажды вызвало нешуточный гнев Петра.

Царь пригласил святителя в свой дворец на острове посреди реки Воронеж. Митрофан отправился туда пешком, но увидел украшавшие дворец статуи античных божеств и повернул обратно. Когда же его вновь позвали, епископ ответил: «Пока Государь не прикажет свергнуть идолов, соблазняющих народ, он не может взойти во дворец его». Пётр в третий раз призвал Митрофана, на этот раз, угрожая смертью за ослушание. Святитель же повторил, что охотнее примет смерть, чем поклонится языческим изваяниям. Царь понял, что поступок Митрофана — не каприз, и велел убрать статуи. Уважение Петра к святителю после этого случая только окрепло.

23 ноября 1703 года в возрасте 80 лет Митрофан скончался. Перед смертью он принял схиму (высшую степень монашества) с именем Макарий.

В своём духовном завещании епископ учил: «Употреби труд, храни умеренность – богат будешь. Воздержанно пей, мало ешь – здрав будешь. Твори благо, бегай злого – спасен будешь». Но богатства за долгую жизнь Митрофан не достиг: «А келейных моих денег у меня нет… не имею в келии своей ни золота, ни серебра, чтобы подать на поминание моей грешной души».

Узнав о смерти своего духовного наставника, царь захотел проводить его в последний путь и поспешил в Воронеж. Пётр вместе с вельможами нёс гроб святителя, а после похорон сказал: «He осталось у меня такого святого старца».

В 1832 году Митрофан Воронежский был причислен к лику святых. А сегодня нетленные мощи святителя находятся в главном храме Воронежа – Благовещенском соборе.

ЦИТАТА

«Наша Царского Величества милость к тебе богомольцу Нашему будет неотъемлема. И как к тебе ся Наша Великого Государя грамота придёт, и ты богомолец Наш, Преосвященный Митрофан Епископ, сю Нашу Царского Величества милость к себе за твое вышеупомянутое радение ведал». Похвальная грамота Петра I , 20 апреля, 1700 год.

Три места в Воронеже, связанные со святителем Митрофаном

Митрофановский монастырь

Главной святыней Воронежа, привлекавшей богомольцев со всей России, до революции был Благовещенский Митрофанов монастырь. Обитель основана в 1836 году после канонизации и обретения мощей святителя Митрофана. Колокольня монастыря, спроектированная выдающимся архитектором Джакомо Кваренги, была самым высоким сооружением в городе.

В 1929 году обитель была закрыта, и в ней разместили общежития и различные учреждения.

Во время Великой Отечественной войны монастырь был сильно разрушен, а в 50-х годах уцелевшие здания снесены. Сегодня на месте Митрофанова монастыря находится главный корпус ВГУ.

Митрофановский Храм на источнике

Под горой, на которой сегодня стоит главный корпус университета, из-под земли бьёт источник. Церковное предание утверждает, что этот родник часто посещал для уединения и молитвы первый воронежский епископ. В 1993 году участок, на котором находится источник, передали епархии. Осенью 1998 года там было начато строительство храма с купелями во имя святителя Митрофана. 20 августа 2009 года, в день обретения мощей святителя Митрофана, в храме была совершена первая литургия.

Памятник святителю Митрофану Воронежскому

6-метровая бронзовая скульптура, изображающая первого воронежского епископа, установлена в Первомайском саду рядом с Благовещенским собором в 2003 году. Её авторами стали известные воронежские скульпторы Иван Дикунов и Эльза Пак, а также их сыновья – Максим и Алексей. Скульптура изображает Митрофана Воронежского в окружении четырёх ангелов. Один из ангелов держит раскрытую книгу, символизируя заслуги святителя в просвещении народа. В руках второго ангела — кораблик, напоминающий о роли Митрофана в строительстве флота. Третий ангел держит макет Петропавловской крепости как знак того, что воронежский епископ благословил Петра I на строительство Санкт-Петербурга. В руках у четвёртого ангела – копьё как символ борьбы добра со злом.

Комментарии (2)

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.

6 ноября по старому стилю. По новому 19 ноября…

Митрофан родился в XVII веке, для этого столетия разница между стилями составляет 10 дней. Так что запомните: по новому стилю — не 19, а 16 ноября, то есть именно сегодня. С чем Вас, да и всех воронежцев, от души поздравляю!