Кино 90-х, самый аморальный поэт, ностальгия по досоветскому: 6 книг с ярмарки Non/fiction

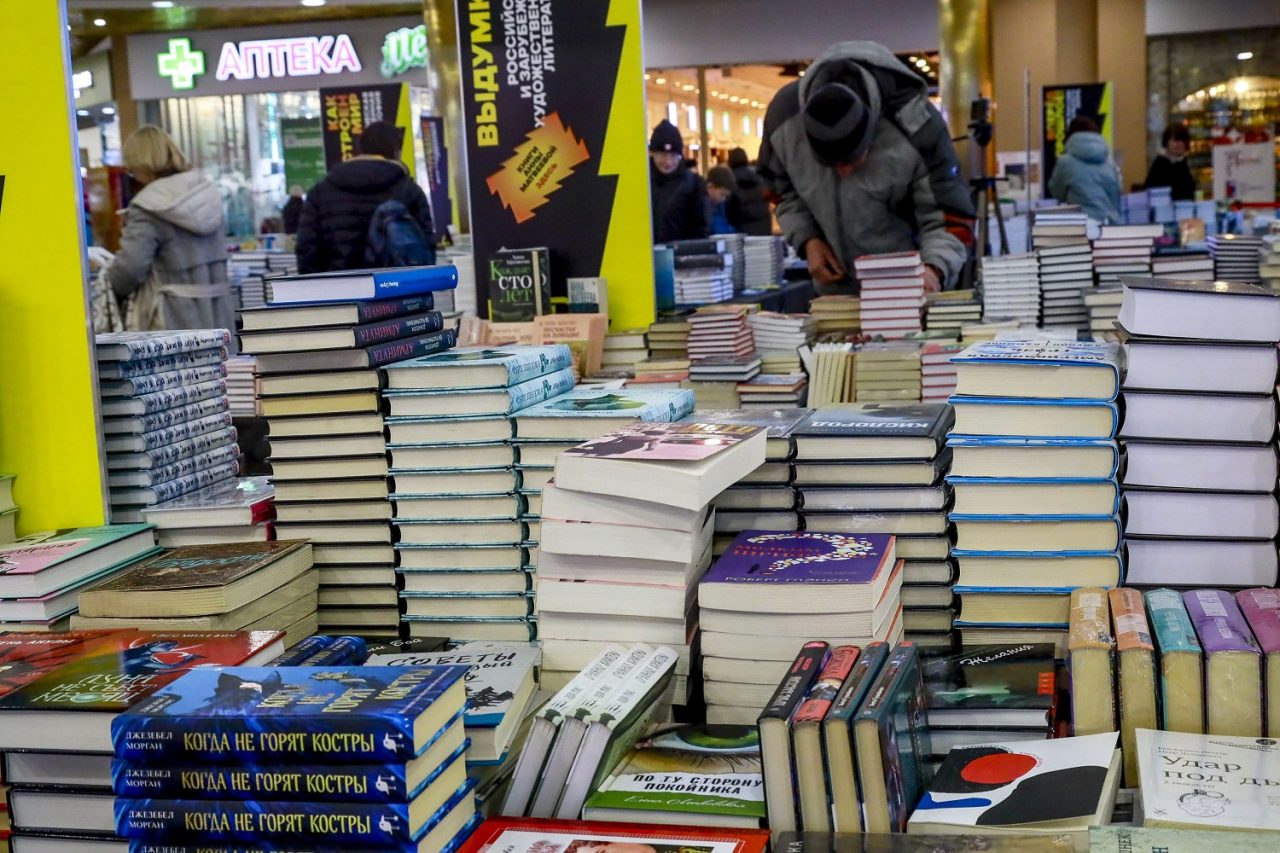

Не так давно в Москве завершилась 27-я книжная ярмарка Non/fiction. На протяжении многих лет она оставалась уникальной площадкой, где художественная проза и поэзия соседствовали с документальными произведениями. «Это всегда качественное чтение, и каждый читатель обязательно найдёт здесь своего автора и свою книгу», – обещают организаторы. На ярмарке интеллектуальной литературы в годы её расцвета можно было приобрести книги не только лучших российских издательств, но и из соседних стран.

С недавних пор она проходит дважды в год: весной и зимой. В апреле 2025 года местом для проведения стал Гостиный двор неподалёку от Красной площади. Отметим: некоторые издательства, участвовавшие в Non/fiction постоянно, не привезли сюда свои новинки. Однако и нынешней весной книголюбы могли отыскать немало заслуживающих внимания изданий, в том числе из Ижевска и Екатеринбурга. Несколько из них заинтересовали и корреспондента TV Губернии.

Роман Сенчин. Александр Тиняков: человек и персонаж (АСТ – Редакция Елены Шубиной) 18+

Как раз перед открытием Non/fiction был дан старт новой книжной серии «Жизнь известных людей». Одновременно вышли три книги. В том числе написанная Павлом Басинским биография Леонида Андреева и работа Дмитрия Воденникова об Иване Бунине. Но более всего интригует жизнеописание персонажа, на котором остановил выбор лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Роман Сенчин.

Александра Тинякова называли «самым аморальным поэтом Серебряного века», «Смердяковым русской поэзии». Он считался стихотворцем второго, если не третьего эшелона, но почему-то его судьба волновала таких современников, как Александр Блок, Георгий Иванов, Михаил Зощенко, Владислав Ходасевич. Не раз Тинякова делали и прототипом литературных персонажей.

Едут навстречу мне гробики полные,

В каждом – мертвец молодой.

Сердцу от этого весело, радостно,

Словно берёзке весной!

Вы околели, собаки несчастные, –

Я же дышу и хожу.

Крышки над вами забиты тяжелые, –

Я же на небо гляжу!

В истории литературы немного найдётся авторов, осмелившихся признаться в чём-то подобном. Начинал Тиняков как эпигон символистов, тогдашним коллегам запомнился как человек, мучительно желавший славы и беспринципный. «Он принимает окраску окружающей среды», – считал Ходасевич. Поэт одновременно сотрудничал с либеральными и черносотенными изданиями. Затем пытался сделать карьеру при большевиках, а в середине 1920-х стал профессиональным нищим, попрошайничая на углу Невского и Литейного проспектов и подвергаясь арестам за чтение антисоветских стихов. «Он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться», – писал наблюдавший за Тиняковым Зощенко.

Сенчин пытается отделить поэта от человека, понять, где миф, а где реальность. Где деградация, где – отважный вызов обществу и государству. Где фарс, а где – подлинная трагедия. «Автору сложно не влюбиться в своего героя, пусть это даже антигерой. – признаётся писатель. – Тиняков бесспорно классический маленький человек. Порой жалкий, порой агрессивный. Но вот загадка этого маленького человека Тинякова: без него 1910–1920-е были бы несколько иными».

Александр Введенский. Ещё (Галеев-Галерея) 14+

«У книги, которую вы держите в руках, два начала и две обложки, – предупреждает аннотация, – первая ведёт к текстам и фрагментам стихотворений, рассказов и пьес, написанных Александром Введенским для детей и случайно или намеренно просмотренных предшествующими публикаторами… Но если вы перевернёте книгу и откроете её с обратной стороны – вы попадёте в альбом, воспроизводящий мир хрупких носителей, на которых сохранились эти тексты. Это физический мир архива, из хаоса которого были по крупицам восстановлены тексты». Автор предисловия и комментариев Кирилл Захаров добавляет: форма книги «ближе к выставке найденных сокровищ, чем к детскому или исследовательскому изданию». Тем интереснее её листать.

В последнее десятилетие к творчеству поэта-обэриута наблюдается новый виток интереса. После долгого перерыва были переизданы немногочисленные сохранившиеся его произведения. Собрание сочинений вышло под названием «Всё». Но нашлось и кое-что «Ещё».

Поэт писал быстро и сразу. Исповедуя безбытность, не заботился о судьбе своих рукописей (в отличие от его друга и соратника Даниила Хармса). Да и о жизни Введенского известно гораздо меньше. Потому любой бумажный клочок с наброском, любая выцветшая фотография имеют особую ценность. Некоторые можно рассмотреть в книге.

Больше повезло текстам, написанным для детей. Среди них много халтуры, но есть и произведения, ставшие классикой детской литературы. Хотя литературоведы детским Введенским не очень-то занимались. Новая книга заметно расширяет наши представления об этой стороне его таланта. Опубликованы не только черновики неизвестных сказок и пьеса, написанная для Центрального театра кукол Сергея Образцова (её версии легли в основу легендарного «Необыкновенного концерта»). В архивах отыскалась переписка с Детиздатом, она помогает понять, в каких условиях приходилось Введенскому существовать. После очередного завинчивания гаек в культуре поэт на какое-то время лишился единственной возможности литературного заработка. «Я… дошёл до совершенно безвыходного положения, – признаётся он в 1938 году. – Для того, чтобы я мог жить – мне надо работать, а для того, чтобы работать – мне надо жить. Сейчас же я, кажется, не могу ни жить, ни работать».

Его арестуют осенью 1941-го в Харькове незадолго до оккупации города немцами. Поэт умрёт во время этапа. Место могилы неизвестно. А последний уцелевший автограф – записка полустёршимся тупым карандашом, чудом дошедшая до родных из заключения: «Милые, дорогие, любимые. Сегодня нас увозят из города. Люблю всех и крепко целую. Надеюсь, что всё будет хорошо, и мы скоро увидимся. Целую всех крепко, крепко, а особенно Галочку и Петеньку. Не забывайте меня. Саша».

Метсур Вольде. Петербургские тайны «Господина Оформителя» (АСТ) 18+

Солидный на вид (чуть меньше 400 страниц) том посвящён истории всего лишь одной культовой кинокартины, объявленной в момент выхода первым советским фильмом ужасов. Художник, соперничая с Богом, создаёт манекен, используя в роли модели умирающую девушку, и спустя несколько лет обнаруживает: кукла ожила, сбежала и нашла себе богатого мужа. Поцелуй восковой женщины не приведёт ни к чему хорошему. «Можно сказать, что это главный наш готический фильм», – констатирует Вольде. Но прежде всего «Господин Оформитель» – признание в любви Серебряному веку.

Фильм появился в самом начале перестройки благодаря счастливому стечению множества обстоятельств. Изначально это была дипломная короткометражка, снятая режиссёром Олегом Тепцовым в 1986 году всего за 15 дней. Она настолько удалась, что постановщику предложили превратить её в полноценную картину.

Книга – результат изучения документов и старых рецензий, но без бесед с участниками съёмок она, конечно, вряд ли получилась бы. Увы, многих уже нет в живых. Умерли сценарист Юрий Арабов, композитор Сергей Курёхин, без музыки которого фильм невозможно представить. Нет в живых и дебютировавшего в главной роли Виктора Авилова, и актёра Михаила Козакова, который в этой компании дебютантов оказался чуть ли не единственным мэтром.

Отдельный раздел – путеводитель по местам съёмок. Их поиски для многих фанатов фильма – целый квест и предмет споров. «Даже несмотря на то, что в картине нет ни одного узнаваемого, так называемого открыточного вида, насыщенная, сверхъестественная жизнь Петербурга чувствуется в интерьерах, в видах заброшенного сада или мрачного дома где-то на Островках».

Павел Хазанов. Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс (Новое Литературное Обозрение) 16+

С каких пор в советском обществе стала расти привлекательность дореволюционной эпохи? Какие факторы этому способствовали, помимо отсутствия продуктов в магазинах? Что за люди оказались причастны к этому? Ответы попытался найти историк культуры Павел Хазанов, в 1990-е десятилетним ребёнком вывезенный родителями из России в Сан-Франциско.

Одни из героев книги стремились к исторической справедливости, руководствуясь идеями прогресса, мечтая, например, о многопартийной системе и культурном торжестве интеллигенции. Другие понимали под справедливостью тотальный реванш консервативных сил и мечтали о том, чтобы никаких партий не было вообще. Одни грезили о лубочном народе, якобы жившем гармоничной деревенской жизнью и хранящем в XX веке «древние традиции»; другие осознавали: современное общество урбанизировано, а народная песня уже не займёт место ни блатной, ни бардовской. Кто-то, как литературовед Юрий Лотман, видел идеал в декабристах (прежде всего в их аристократизме), кто-то – в народниках. Их оппоненты – в Столыпине. Некоторые, кажется, и против крепостного права ничего не имели. Как отмечает автор, «Солоухин в «Письмах из Русского музея» обращается ко многим картинам из русской жизни XIX столетия, настаивая, что, несмотря на реализм изображения, эти полотна наказывают зрителю и писателю не вчитывать в них социальные конфликты», а Никита Михалков в своей экранизации романа Ивана Гончарова, по сути, предлагал умиляться сгубившей главного героя Обломовщине, деятельного Штольца изображая на экране как искусителя.

Хазанов, анализируя эссе, романы и фильмы, созданные в последние 70 лет, пытается понять: как люди с несхожими взглядами на прошлое и идеалами будущего выработали консенсус о привлекательности Российской империи до 1917 года, вольно или невольно сформировав мировосприятие нынешнего гражданина РФ?

Кино и контекст. От Горбачева до Путина. Том 5: 1998–2000 (Сеанс) 18+

История масштабного издательского проекта началась в конце 1990-х. Тогда команда питерского журнала «Сеанс» приступила к подготовке семитомной «Новейшей истории отечественного кино». «В процессе мы поняли, что без политического и бытового контекста, без смежных искусств знание об интересующем нас предмете будет неполноценным, скудным», – вспоминает киновед Любовь Аркус. Энциклопедия вышла в нулевые. Годы спустя стало ясно, что к теме нужно вернуться.

Из предисловия к первому тому мы узнаем, что эпоху пытались представить «во всём её многообразии – от политики, массмедиа, литературы, гуманитарных наук и самосознания общества до театра, музыки, балета, а также истории русского зарубежья». Одна из причин возвращения к проекту в 2020-е – убеждённость авторов: «Недостаточно отрефлексированная история обречена на повторение ошибок и не разрешимых конфликтов – вот урок, который следовало бы вынести раньше… В том бурном, великом, ужасном, преступном, героическом времени были свои герои и антигерои, были сделаны роковые ошибки, совершены грандиозные прорывы и грандиознейшие же просчёты – но и те, и противоположные характеристики эпохи можно подвести под один знаменатель: неосознанность, отсутствие компетенций (да и откуда бы им взяться?), а также глубокий посттравматический синдром у всех поколений». Важна и попытка напомнить о том, как искал новый язык отечественный кинематограф. Ведь большинство снятых тогда фильмов оказались забыты, и часто – несправедливо.

Последний том «Кино и контекста» – про события самого конца XX века: нашлось место для рассказа об августовском дефолте 1998-го, взрывах домов, начале Второй Чеченской, праздновании 200-летия А.С.Пушкина, гибели подлодки «Курск», моде на Эраста Фандорина, возвращении советского гимна, успехах дуэта «Тату» и группы «Король и Шут», первом сезоне «Улиц разбитых фонарей» – и, конечно, о главных фильмам тех лет: «Хрусталёв, машину!», «Про уродов и людей», «Окраина», «Страна глухих». Закончилась эпоха «Братом-2».

Максим Жегалин. Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века (Individuum) 18+

Незадолго до открытия ярмарки организаторы без объяснения причин отказали в участии одному из наиболее интересных на сегодняшний день издательств. Его сотрудники не растерялись и провели собственную мини-ярмарку. Книги Individuum по издательским ценам можно было приобрести в те же дни сразу в трёх точках столицы. Одна из них располагалась в рюмочной по тому же адресу, где проходил Non/fiction.

К фестивалю издательство, как водится, подготовило несколько новинок. В их числе – «летучий очерк Серебряного века», документальный роман об эпохе с 1905 по 1921 год. Одна глава – один год. В начале первой 24-летний Борис Бугаев, он же Андрей Белый, и 27-летний Максимилиан Волошин покидают, разминувшись друг с другом, поезд Москва – Санкт-Петербург. Первый едет на Литейный проспект, второй – на Васильевский остров. На календаре – 9 января. Этот день станет началом Первой русской революции.

Книга густо населена: на одной странице можно встретить Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Валерия Брюсова и Константина Сомова, на соседней Любовь Менделеева машет уезжающему мужу Александру Блоку из окна платочком. Поэты ищут новые формы, влюбляются, участвуют в спиритических сеансах, изнывают от жары, отправляются в тур по стране, возвращаются из Африки, сбегают в Женеву, вызывают оппонента на дуэль, уклоняются от дуэли, мечтают уйти в монастырь, напиваются, задаются вопросом «Кем бы я хотел быть: непризнанным и великим или прославленным и брошенным?». Пока Ахматова носит котиковую шубу, Белый пишет роман. В какой-то момент рождается Даниил Хармс. Тем временем приближаются Первая Мировая и новая революция.

Все предчувствуют приближение новых времён, но никто не догадывается, что большинству из них перемены сломают жизнь. Мы уже знаем, что будет дальше, но читать всё равно интересно.

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных и правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.